LIWI BLOG

Rezensionen über neue Bücher & Literaturklassiker, News zu Autoren & Lesungen, Artikelserie „Was macht ein Verlag?“

Die besten Bücher von Edgar Allan Poe

„If a poem hasn’t ripped your soul; you haven’t experienced poetry.” (Edgar Allan Poe)

„If a poem hasn’t ripped your soul; you haven’t experienced poetry.” (Edgar Allan Poe)

Edgar Poe, ein amerikanischer Schriftsteller des frühen 19. Jahrhunderts, machte sich in seiner Zeit einen Namen als Gruselautor. Seine düsteren Kurzgeschichten zeugen von dem Makabren, dem Schrecklichen sowie dem Mystischen. Klopfende Herzen unter Bodendielen, bedrohliche schwarze Katzen und die dunklen Abgründe des Selbst fesseln und schütteln die Leser*innen im gleichen Maße. Poe zählt zu den ersten Autoren der USA, der sich seinen Lebensunterhalt nur durch sein Schreiben finanziert hat, welches zu einem unsteten Leben führte.

Schon als Kind erlebte er Schicksalsschläge wie das Verlassen der Familie des Vaters in 1810 und dem Tod der Mutter in 1811, welches ihn für eine kurze Zeit zu einem Waisen machte. Er wurde von der Familie Allan aufgenommen, weswegen er sich dessen Namen als Zweitnamen aneignete. Auf Grund der finanziellen Schwierigkeiten konnte er sich sein Studium der antiken und modernen Sprachen an der University of Virginia nicht bis zum Abschluss finanzieren.

Nach Verlassen der Universität begann er 1827 seine schriftstellerische Karriere. Diese veranlasste ihn dazu an der Ostküste der USA der Arbeit hinterher zu reisen, bevor er 1849 in Baltimore unter bis heute ungeklärten Umständen verstarb. Poe verstirbt genauso mysteriös, wie er seine Geschichten verfasste: allein, unheimlich und ungeklärt…

Hier stellen wir eine Auswahl seiner wichtigsten Werke vor.

1. Seltsame Geschichten – Sammelband seiner Kurzgeschichten

In diesem Sammelband sind die berühmtesten Erzählungen und phantastischen Geschichten von Edgar Allan Poe enthalten. Insbesondere die folgenden drei Geschichten zählen bis heute zu den Lieblingsgeschichten vieler Lesender.

In diesem Sammelband sind die berühmtesten Erzählungen und phantastischen Geschichten von Edgar Allan Poe enthalten. Insbesondere die folgenden drei Geschichten zählen bis heute zu den Lieblingsgeschichten vieler Lesender.

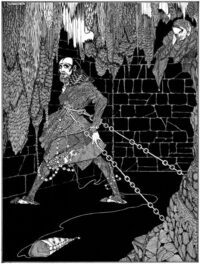

1.1. Das Faß Amontilladowein – Die Gefahr liegt im Wein

Die erstmals 1846 erschiene Kurzgeschichte Das Faß Amontilladowein erzählt von dem gewieften Montrèsor, der seinen Feind Fortunato lebend in seinen Weinkeller einmauert. Diesen lockt er in seinen Keller, in dem er ein Fass Amontillado verspricht – dieser soll sehr wertvoll sein und sogleich verkostet werden. Eine Geschichte von List und Rache, die die Wirkkraft von Alkohol aufzeigt – was tut man nicht alles, um einen guten Tropfen trinken zu können…

Die erstmals 1846 erschiene Kurzgeschichte Das Faß Amontilladowein erzählt von dem gewieften Montrèsor, der seinen Feind Fortunato lebend in seinen Weinkeller einmauert. Diesen lockt er in seinen Keller, in dem er ein Fass Amontillado verspricht – dieser soll sehr wertvoll sein und sogleich verkostet werden. Eine Geschichte von List und Rache, die die Wirkkraft von Alkohol aufzeigt – was tut man nicht alles, um einen guten Tropfen trinken zu können…

“In einem Augenblick hatte er das Ende der Nische erreicht, und da sein Weitergehen durch die Felswand verhindert wurde, blieb er in blöder Verwirrung stehen. Einen Moment später hatte ich ihn aber schon an den Granit gefesselt. Zwei eiserne Krampen waren nämlich darauf angebracht, die in horizontaler Lage ungefähr zwei Fuß voneinander entfernt waren. An dem einen hing eine kurze Kette, am andern ein Vorhängeschloß. Indem ich die Kette um seine Taille zog, war es nur eine Arbeit von wenigen Sekunden, sie festzumachen. Er war viel zu erstaunt, um Widerstand zu leisten: Ich zog den Schlüssel ab und trat aus der Nische zurück.” (Zitat S. 59 in diesem Buch)

Das Motiv der lebendigen Bestattung findet sich übrigens immer wiedert in Poes Erzählungen, so auch in Der Untergang des Hauses Usher und Der schwarze Kater. Nicht nur greift Poe damit Ängste und Befürchtungen der Zeit auf, sondern auch heutige. Im 19. Jahrhundert in den USA kam es vor, dass vermeintliche Leichen begraben wurden, Menschen, die tatsächlich noch nicht tot waren.

Die Schauergeschichten, die von Zombies oder Geistern berichten, welche nachts auf den Friedhöfen ihr Unwesen treiben, ließen sich zumeist darauf zurückführen, dass bereits Begrabene versucht haben sich aus ihrem Sarg zu befreien. Die phantastischen Wesen sind die Resultate eines unrechtmäßigen Todes. Legenden und Mythen berichten davon, dass Geister nur dann auf der Erde wandeln, wenn sie ihren Lebenssinn noch nicht vollwirkt oder Rache zu üben haben.

Beide Anliegen sind in den Gruselgeschichten von Edgar Allan Poe vertreten – explizit zum Beispiel in Das Faß Amontilladowein oder implizit in Das verräterische Herz: ein Mann eingemauert, und ein pochendes Herz unter den Flurdielen.

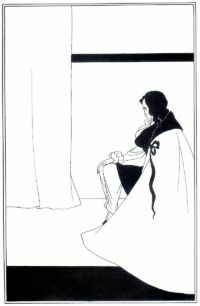

1.2. Der Untergang des Hauses Usher – Die gespenstische Schwester

Die amerikanische, jedoch englisch-anmutende, Schauergeschichte spielt in einem Schloss, dessen Wände kurz vor dem Einsturz stehen. In Der Untergang des Hauses Usher geht es um den menschlichen und monetären Verfall. Die Geschwister Usher, Roderick und Madeline, sind beide von psychischen Beschwerden geplagt und die Risse im Anwesen scheinen auf die Risse in der Fassade der menschlichen Person hinzudeuten.

Die amerikanische, jedoch englisch-anmutende, Schauergeschichte spielt in einem Schloss, dessen Wände kurz vor dem Einsturz stehen. In Der Untergang des Hauses Usher geht es um den menschlichen und monetären Verfall. Die Geschwister Usher, Roderick und Madeline, sind beide von psychischen Beschwerden geplagt und die Risse im Anwesen scheinen auf die Risse in der Fassade der menschlichen Person hinzudeuten.

Lady Madeline bricht zusammen und wird in die Familiengruft im Keller des Schlosses gebracht. In wahrer Horrormanier war diese jedoch nicht tot und sucht nach ihrem Entkommen aus dem Sarg ihren Bruder auf – dieser wird dann von ihr umgebracht. Mit seinem Tod stürzt das Anwesen ein und die Geschichte findet ihren Schluss.

Psychologisch lässt sich der Roman als Verfall des Menschlichen sehen: eine schöne Fassade verbirgt ein dunkles Geheimnis, welches das Leben im Kern zersetzt.

Poes Faszination für den englischen und schottischen Adel fanden in dieser Kurzgeschichte seinen Einfluss. Der junge Edgar besuchte Internate auf der britischen Insel und lernte unter seinen Klassenkameraden englische Lords und Ladys kennen.

Die anderen Facetten der Geisteskrankheit und der blühenden Phantasie seiner Protagonist*innen kommen in dieser Erzählung glanzvoll zum Vorschein: die Leser*innen können sich nicht sicher sein, ob Lady Madeline tot oder lebendig ist – ist sie die Einbildung ihres Bruders, ist sie ein Gespenst, oder sucht sie aktiv Rache, nachdem ihr Bruder sie unrechtmäßig weggesperrt hat?

„Ich weiß nicht, wie es kam, aber bei dem ersten Schimmer des Gebäudes befiel mich schon eine unerträglich trübe Stimmung. Ich sage unerträglich, denn meine Stimmung wurde nicht durch das halb angenehme, weil poetische Gefühl gemildert, das auch die ernstesten Bilder natürlicher Verlassenheit oder Schauerlichkeit noch ausstrahlen.“ (Zitat S. 123 in diesem Buch)

Die Erzählung in der Ich-Form erlaubt es den Leser*innen tief in die Geschichte einzudringen und verwischt die Grenzen zwischen Publikum und Figuren. Die Figurenkonstellationen werden so zu realen Freundschaftsverhältnissen und die Elemente des Horrors und Schreckens werden verstärkt.

In der Wirkung spiegelt sich diese Faszination am Bösen wider: durchweg wurde die Kurzgeschichte Poes positiv aufgenommen und sogar als einer seiner besten Werke gehandelt. Claude Debussy war so begeistert nach der Lektüre, dass er ein Opernfragment mit dem Namen Der Untergang des Hauses Usher schrieb.

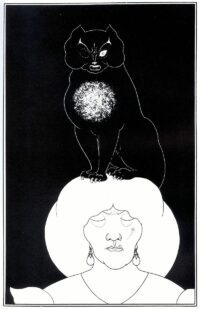

1.3. Der schwarze Kater – Wohl doch nicht nur Aberglaube

„Ich erwarte und verlange nicht, für die seltsame und doch schlichte Geschichte, die ich hier niederschreibe, Glauben zu finden. Es wäre das ja auch Wahnsinn, da ich in diesem Falle nicht einmal meinen eigenen Sinnen traue. Und doch, wahnsinnig bin ich nicht, und ganz gewiß ist alles kein Traum gewesen. Aber, weil ich morgen sterben muß, so will ich heute mein Gewissen entlasten.“ (Zitat S. 47 in diesem Buch)

„Ich erwarte und verlange nicht, für die seltsame und doch schlichte Geschichte, die ich hier niederschreibe, Glauben zu finden. Es wäre das ja auch Wahnsinn, da ich in diesem Falle nicht einmal meinen eigenen Sinnen traue. Und doch, wahnsinnig bin ich nicht, und ganz gewiß ist alles kein Traum gewesen. Aber, weil ich morgen sterben muß, so will ich heute mein Gewissen entlasten.“ (Zitat S. 47 in diesem Buch)

Der schwarze Kater handelt von einem Mann, der schwarze Katzen misshandelt und umbringt. Seine Frau versucht diese zu retten, was ihn in Rage versetzt, bis er sie schließlich tötet und in die Wand in seinem Keller einbetoniert. Er behauptet äußere Kräfte würden ihn zu seinen Handlungen zwingen und er sei nicht schuldig. Der Erzähler sucht nach Erklärungen für sein Handeln in Naturerscheinungen, welche allerdings ins Nichts führen.

Ähnlich wie in Roald Dahls Kurzgeschichte Lamb to the Slaughter kommt die Polizei in das Haus des Mörders und versucht den Fall aufzuklären, welches den Beamten jedoch nicht gelingt. Der Mörder erdreistet sich sogar den Polizisten Hinweise auf seine Verbrechen zu geben, in der Annahme, dass seine Schandtaten am Ende unentdeckt bleiben. Anders als in Dahls Geschichte funktioniert dies jedoch nicht im Fall von Poes Figur: er klopft an die Betonwand in seinem Keller und als Reaktion hören die Figuren das Miauen der totgeglaubten Katze. Die Polizisten öffnen die Wand und finden die Katze lebendig auf der Leiche der Frau.

Die Geschichte ist als letzte Rede des Ich-Erzählers verfasst und wird in der Literatur verschiedentlich aufgenommen. Manche halten den Brief für eine Entschuldigung seines Verhaltens, andere lesen es als Reuebekundung und wieder andere als Beichte. Alle Lesarten sind möglich, allerding ist festzuhalten, dass dem Erzähler in keiner Version verziehen wird. Er mag das Recht auf Meinungsfreiheit haben, wie ein jeder Mensch, doch ist den Leser*innen unmissverständlich, warum er hingerichtet werden muss.

Die ständige Wiederholung und Betonung des „nicht-wahsinnig-seins“ des Erzählers lässt eben diesen Geisteszustand vermuten. Vor Gericht hat dies jedoch keinen Halt, da er weiterhin Herr seiner Sinne und zu folgerichtigen und sinnigen Äußerungen fähig ist. Der etwaige Versuch die Schuld abzuwenden und mit dem Leben davonzukommen schlägt fehlt.

2. Die Maske des roten Todes – Ein Totentanz

„Der rote Tod hatte schon lange Zeit das Land verwüstet. Noch nie war eine Seuche so verhängnisvoll oder so entsetzlich gewesen. Blut war ihre Essenz und ihr Siegel – rotes und schreckliches Blut. (…) Die roten Flecken auf dem Körper und besonders auf dem Gesicht des Opfers waren das Pestbanner, das die Befallenen von jeder Hilfe und sogar vom Mitgefühl ihrer Mitmenschen ausschloß. Und der ganze Verlauf von den ersten Symptomen bis zum Ende dauerte nicht mehr als eine halbe Stunde.“ (Zitat S. 61 in diesem Buch)

„Der rote Tod hatte schon lange Zeit das Land verwüstet. Noch nie war eine Seuche so verhängnisvoll oder so entsetzlich gewesen. Blut war ihre Essenz und ihr Siegel – rotes und schreckliches Blut. (…) Die roten Flecken auf dem Körper und besonders auf dem Gesicht des Opfers waren das Pestbanner, das die Befallenen von jeder Hilfe und sogar vom Mitgefühl ihrer Mitmenschen ausschloß. Und der ganze Verlauf von den ersten Symptomen bis zum Ende dauerte nicht mehr als eine halbe Stunde.“ (Zitat S. 61 in diesem Buch)

In seiner 1842 erschienen Erzählung Die Maske des roten Todes schildert Poe den Versuch einer Eliten-Oberschicht, einer Seuche zu entkommen. Er entwirft eine Welt voller Gegensätze: arme Menschen, die elendig an dem roten Tod versterben, und die Reichen und Schönen, die sich auf Bällen berauschen – die Schere in dieser imaginierten Welt könnte kaum größer sein.

Sein Werk lässt sich wunderbar gesellschaftskritisch lesen und seine Bildhaftigkeit verstärkt diesen Effekt noch: die sieben Räume im Hause des Prinzen Prospero lassen sich als die sieben der neun Ringe der Hölle in Dantes Göttliche Komödie lesen. Die Unterhaltungskultur der Oberschicht wird im Anblick der Qualen der Menschen kritisiert und für ihre Falschheit entlarvt. Hinzukommt, dass alle Anwesenden des Balls Masken tragen.

Sie setzen falsche Gesichter auf und machen gute Miene zum bösen Spiel. Als der rote Tod auf der Feier auftaucht, versucht Prospero diesen rauszuschmeißen und verendet schließlich tödlich. Er wird mit seinen eigenen Waffen geschlagen: der Falschheit und der Vortäuschung eines Seins, welches sich in Luft, Schall und Rauch auflöst. Hinter der Maske des roten Todes verbirgt sich nur gähnende Leere.

„Und nun erkannte man die Gegenwart des roten Todes. Er war gekommen wie ein Dieb in der Nacht. Und die Festgenossen sanken einer nach dem andern in den blutbetauten Hallen ihrer Lust zu Boden und starben – ein jeder in der verzerrten Lage, in der er verzweifelnd niedergefallen war. Und das Leben in der Ebenholzuhr erlosch mit dem Leben des letzten Fröhlichen. Und die Gluten in den Kupferpfannen verglommen. Und unbeschränkt herrschte über alles mit Finsternis und Verwesung der rote Tod.“ (Schluss der Erzählung)

Die Reaktionen der Leser*innen reichte von Schock zu Bestürzung der Thematik, vor allem da der rote Tod viele Parallelen zu der Cholera-Epidemie von 1831 in Baltimore aufwies. Die Erinnerungen an diesen grauenvollen Zustand und das Sterben der Menschen wird in Poes Erzählung eindrucksvoll wieder aufgenommen.

Die Reaktionen der Leser*innen reichte von Schock zu Bestürzung der Thematik, vor allem da der rote Tod viele Parallelen zu der Cholera-Epidemie von 1831 in Baltimore aufwies. Die Erinnerungen an diesen grauenvollen Zustand und das Sterben der Menschen wird in Poes Erzählung eindrucksvoll wieder aufgenommen.

Nicht nur gesellschaftliches Leiden verarbeitete er in seinem Werk, sondern ebenfalls persönliches. Poes Mütter, sowohl die leibliche als auch die Stiefmutter, sowie seine Frau verstarben an Krankheiten, die in Zusammenhang mit Blutstürzen standen.

Moderne Adaptionen zeigen sich in Stephen Kings Shining (1977) in welchen der im Hotel stattfindende Maskenball mit Prosperos Ball verglichen wird. In beiden Erzählungen sterben die Charaktere schließlich an Blutverlust: in Poes Fall wegen Blutstürzen, in Kings Fall auf Grund einer Verwundung durch eine Axt.

King nimmt erneut Bezug auf Poes Werk in seinem Roman Susannah – Der Dunkle Turm (2004), in dem er auf eine Stadt verweist, die von dem roten Tod heimgesucht worden sein soll. Es gibt einen direkten Bezug auf Poe, da sich Kings weibliche Hauptperson an dessen Erzählung erinnert, nachdem sie von der Stadtgeschichte erfahren hat.

Hinzu kommt, dass sein Werk, Die Maske des roten Todes PDF zu den bedeutendsten Werken der Pest- und Seuchenerzählungen der Weltliteratur zählt. Zu weiteren Werken dieses Genres zählen unter anderen Giovanni Boccaccios Decameron (1348-1353), Jens Peter Jacobson Die Pest in Bergamo (1881) sowie Daniel Defoes Die Pest zu London.

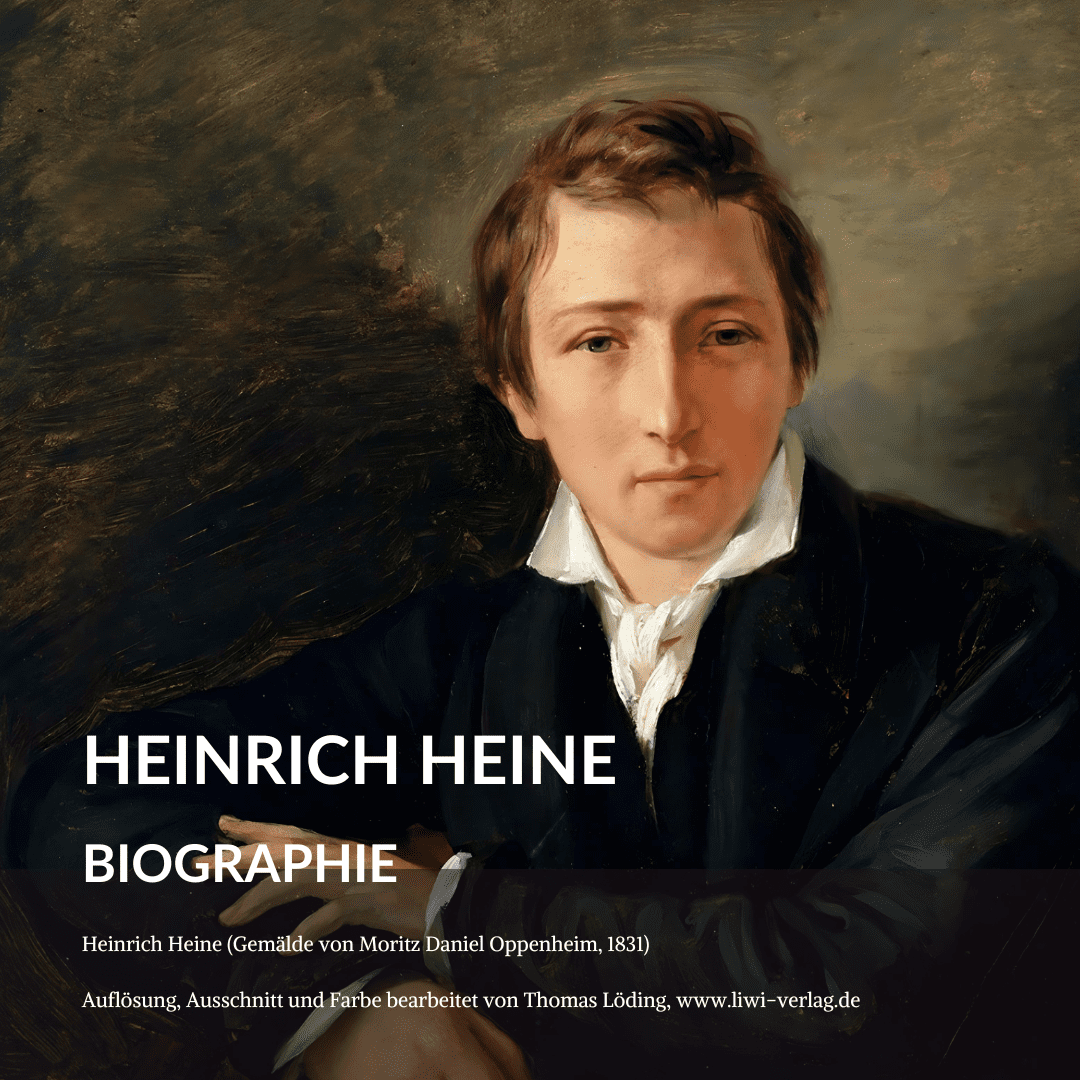

Biographie und Vermächtnis

Während seines Lebens wurde Edgar Allan Poe vor allem als Literaturkritiker anerkannt. James Russell Lowell, ein Zeitgenosse, lobte ihn als „den genauesten, philosophischsten und furchtlosesten Kritiker von imaginativen Werken, der je in Amerika geschrieben hat“. Poes scharfe Kritiken brachten ihm den Ruf eines „Tomahawk-Mannes“ ein. Besonders kritisch äußerte er sich über den Dichter Henry Wadsworth Longfellow, den er der „didaktischen Häresie“ beschuldigte.

Während seines Lebens wurde Edgar Allan Poe vor allem als Literaturkritiker anerkannt. James Russell Lowell, ein Zeitgenosse, lobte ihn als „den genauesten, philosophischsten und furchtlosesten Kritiker von imaginativen Werken, der je in Amerika geschrieben hat“. Poes scharfe Kritiken brachten ihm den Ruf eines „Tomahawk-Mannes“ ein. Besonders kritisch äußerte er sich über den Dichter Henry Wadsworth Longfellow, den er der „didaktischen Häresie“ beschuldigte.

Poe’s Einfluss in Europa und auf die Detektivliteratur

Poe wurde in Europa mehr geschätzt als in den USA. Seine Werke wurden durch die Übersetzungen von Charles Baudelaire in Frankreich besonders populär. Seine frühen Detektivgeschichten mit C. Auguste Dupin legten den Grundstein für das Detektivgenre. Sir Arthur Conan Doyle erkannte an, dass Poe das Detektivgenre mit Leben erfüllte. Die „Edgars“, benannt nach Poe, sind Auszeichnungen für hervorragende Detektivliteratur.

Poe’s Einfluss auf Horror und Suspense

Der Horrorautor H.P. Lovecraft war stark von Poes Horrorgeschichten beeinflusst und widmete ihnen einen Abschnitt in seinem Essay „Supernatural Horror in Literature“. Lovecraft betrachtete Poe als seinen „Gott der Fiktion“. Auch Alfred Hitchcock gab an, dass er aufgrund seiner Vorliebe für Poes Geschichten Suspense-Filme zu machen begann. Viele Bezüge zu Poes Werken finden sich in den Romanen von Vladimir Nabokov.

Nachahmer und Kritik

Wie viele berühmte Künstler, zog Poe auch Nachahmer an. Ein Trend unter ihnen war der Anspruch, Gedichte von Poes Geist zu „channeln“, wie im Fall von Lizzie Doten. Trotz seines Einflusses erhielt Poe auch Kritik, unter anderem von William Butler Yeats und Ralph Waldo Emerson, der ihn als „den Klingelmann“ bezeichnete. Aldous Huxley kritisierte Poes Stil als „zu poetisch“ – vergleichbar mit dem Tragen eines Diamantrings an jedem Finger.

Poe’s Erstlingswerk und sein Vermächtnis

Es wird angenommen, dass nur zwölf Exemplare von Poes erstem Buch „Tamerlane and Other Poems“ überlebt haben. Ein Exemplar wurde 2009 für einen Rekordpreis verkauft. Poe hinterließ ein bedeutendes literarisches Erbe, das zahlreiche Genres beeinflusste und weltweit Autoren und Künstler inspiriert.

Biographie

1809

1809

Geboren am 19. Januar 1809 in Boston, Massachusetts, war Edgar Allan Poe ein amerikanischer Schriftsteller, Redakteur und Literaturkritiker. Poe ist bekannt für seine poetischen und makabren Geschichten.

1827

Seine literarische Karriere begann mit der Veröffentlichung seines ersten Gedichtbandes „Tamerlane and Other Poems“ im Jahr 1827, veröffentlicht unter dem Pseudonym „A Bostonian“.

1835

Poe wurde Redakteur des „Southern Literary Messenger“ in Richmond, wo er für seine scharfen Kritiken und seine eigenen Werke Anerkennung fand. In dieser Zeit schrieb er auch einige seiner bekanntesten Kurzgeschichten.

1839

„Tales of the Grotesque and Arabesque“, eine Sammlung von Kurzgeschichten, wurde 1839 veröffentlicht. Obwohl sie nicht sofort kommerziell erfolgreich war, enthielt sie einige von Poes bekanntesten Werken, darunter „Der Untergang des Hauses Usher“.

1843

„Der Goldkäfer“, eine seiner berühmtesten Kurzgeschichten, gewann einen Schreibwettbewerb und wurde 1843 veröffentlicht. Sie zeigte Poes Talent für Rätsel und kodierte Botschaften.

1845

Poes berühmtestes Gedicht, „Der Rabe“, wurde 1845 veröffentlicht und brachte ihm erhebliche Aufmerksamkeit und Ruhm, jedoch nicht den finanziellen Erfolg, den er sich erhofft hatte.

1849

Am 7. Oktober 1849 verstarb Edgar Allan Poe unter mysteriösen Umständen in Baltimore. Sein Einfluss auf die amerikanische Literatur und die Kultur im Allgemeinen ist unbestritten. Poes Werke haben das Genre der Detektivgeschichten geprägt und bleiben bis heute in der populären Kultur präsent.

FAQ

Wer war Edgar Allan Poe?

Edgar Allan Poe (19. Januar 1809 – 7. Oktober 1849) war ein amerikanischer Schriftsteller, Dichter, Literaturkritiker und Redakteur, der als zentrale Figur der amerikanischen Romantik gilt. Er ist besonders bekannt für seine Gedichte und Kurzgeschichten, die oft düstere Themen wie Tod, Verlust und Wahnsinn erforschen. Poe gilt als Pionier der Kurzgeschichte und als Vater der Detektivgeschichte sowie als bedeutender Beitragender zum frühen Science-Fiction-Genre.

Was sind die bekanntesten Werke von Edgar Allan Poe?

Edgar Allan Poe hat eine Reihe von berühmten Werken hinterlassen, darunter:

- „Der Rabe“ (The Raven): Ein Gedicht über einen Mann, der von einem sprechenden Raben heimgesucht wird, der ständig „Nimmermehr“ krächzt.

- „Die Grube und das Pendel“ (The Pit and the Pendulum): Eine Kurzgeschichte über die Schrecken und psychologischen Qualen der Inquisition.

- „Der Fall des Hauses Usher“ (The Fall of the House of Usher): Eine Geschichte über Krankheit, Wahnsinn und den Untergang eines alten Adelsgeschlechts.

- „Die Morde in der Rue Morgue“ (The Murders in the Rue Morgue): Gilt als eine der ersten Detektivgeschichten, die jemals geschrieben wurden.

Was sind die Hauptthemen in Poes Werk?

Poes Werk zeichnet sich durch die Erkundung von Themen wie Tod, Verfall, Wiedergeburt, Angst, Wahnsinn und Identität aus. Er hat ein tiefes Interesse an der dunklen Seite der menschlichen Natur und an psychologischen Abgründen. Poe verwendet oft Elemente des Übernatürlichen, um die Komplexität der menschlichen Psyche und die Unsicherheit der Realität zu erforschen.

Wie hat Edgar Allan Poe die Literatur beeinflusst?

Edgar Allan Poe hat die Literatur auf mehreren Ebenen beeinflusst. Er wird oft als Erfinder der Detektivgeschichte angesehen, was einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Krimigenres hatte. Seine Technik der psychologischen Tiefe in Kurzgeschichten hat die Form stark geprägt und viele Schriftsteller inspiriert. Poes Einfluss erstreckt sich auch auf die poetische Theorie, insbesondere durch seine Ideen zu Rhythmus, Reim und der Wichtigkeit eines einheitlichen Effekts in der Poesie. Seine Arbeiten haben das Horror- und Mystery-Genre maßgeblich beeinflusst und sind bis heute ein fester Bestandteil der Popkultur.

Wie war Edgar Allan Poes Leben?

Poes Leben war geprägt von Tragödien und finanziellen Schwierigkeiten. Er wurde früh verwaist und von der Familie Allan adoptiert, mit der er jedoch ein schwieriges Verhältnis hatte. Poes Karriere als Schriftsteller war von ständigem finanziellen Kampf begleitet, und er litt zeitlebens unter Depressionen und Alkoholismus. Seine Ehe mit Virginia Clemm, seiner 13-jährigen Cousine, war von ihrer Krankheit und ihrem frühen Tod überschattet. Poes eigener Tod bleibt bis heute ein Mysterium, geprägt von Spekulationen und Theorien.

Wie starb Edgar Allan Poe?

Edgar Allan Poe starb unter mysteriösen Umständen am 7. Oktober 1849 in Baltimore. Er wurde in einem desolaten Zustand auf den Straßen Baltimores gefunden und ins Washington College Hospital gebracht, wo er wenige Tage später starb. Die genaue Todesursache ist unbekannt, und es gibt zahlreiche Theorien, die von Alkoholvergiftung, über Gehirnentzündung bis hin zu Mord reichen. Sein Tod bleibt eines der großen ungelösten Mysterien der amerikanischen Literaturgeschichte.

Berühmte Zitate von Edgar Allan Poe

Alle, die bei Tage träumen, wissen von vielen Dingen, die denen entgehen, die nur den Traum der Nacht kennen.

They who dream by day are cognizant of many things which escape those who dream only by night, Eleonora. Deutsch von Gisela Etzel. München und Leipzig 1908.

Was wir auch sehen oder scheinen, // ist bloß ein Traum in einem Traum.

All that we see or seem // Is but a dream within a dream. In: A Dream Within a Dream. (1849)

Mit der Literatur ist es wie mit dem Recht oder dem Reich – ein etablierter Name ist ein Grundbesitz oder ein Thron im Besitz.

It is with literature as with law or empire — an established name is an estate in tenure, or a throne in possession.

„Letter to Mr. B — „, preface to Poems (1831).

Musik in Verbindung mit einer angenehmen Idee ist Poesie; Musik ohne die Idee ist einfach nur Musik; die Idee ohne die Musik ist von ihrer Beschaffenheit her Prosa.

Music, when combined with a pleasurable idea, is poetry; music without the idea is simply music; the idea without the music is prose from its very definitiveness.

„Letter to Mr. B — „, preface to Poems (1831)

Ich wurde wahnsinnig, mit langen Intervallen schrecklicher Vernunft.

I became insane, with long intervals of horrible sanity.

Letter to George W. Eveleth (January 4, 1848).

Zum Schluß: Video „Klassiker der Weltliteratur“ Edgar Allan Poe

Weiterführende Literatur

Hans-Dieter Gelfert: Edgar Allan Poe: Am Rande des Malstroms. C.H. Beck, München 2008

Dietrich Kerlen: Edgar Allan Poe: Der schwarze Duft der Schwermut. Propyläen, Berlin 1999

Wolfgang Martynkewicz: Edgar Allan Poe. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 2003

Myriam Noemi Bastian: Dimensionen des Fremden in der fantastischen Literatur: E.T.A. Hoffmann, Edgar Allan Poe und Guy de Maupassant. Tectum, Marburg 2005

Markus Preussner: Poe und Baudelaire: Ein Vergleich. Lang, Frankfurt am Main u. a. 1991

Links

The Edgar Allan Poe Society of Baltimore https://www.eapoe.org/index.htm

Edgar-Allan-Poe-Museum Richmond, Virginia

Hans Schmid: Das Plagiat, als eine schöne Kunst betrachtet. Poe, Pym und allerlei Kopisten, Telepolis 07. Oktober 2008

Thomas Wright: Edgar Allan Poe, in Oxford Research Encyclopedias – Literature 26 September 2017

Encyclopaedia Britannica: https://www.britannica.com/biography/Edgar-Allan-Poe

Verfasst von Christiane Gocke, LIWI Blog, zuletzt aktualisiert am 29. November 2023

Die besten Bücher

- Die besten Bücher von Edgar Allan Poe

- Die besten Bücher von Stefan Zweig

- Die besten Bücher von Fjodor Dostojewski

- Die besten Bücher von Franz Kafka

- Die besten Bücher von Jack London

- Die besten Bücher von Heinrich Heine

- Die besten Bücher von E. T. A. Hoffmann

- Die besten Bücher von Daniel Defoe

- Die besten Bücher von Heinrich Mann

- Die besten Bücher von Joseph Roth

- Die besten Bücher von Rudyard Kipling

- Die besten Bücher von Eduard von Keyserling

- Die besten Bücher von Else Lasker-Schüler

- Die besten Bücher von Arthur Schnitzler

- Die besten Bücher von Gustave Flaubert

- Die besten Bücher von Hans Fallada

- Die besten Bücher von Joseph Conrad

- Die besten Bücher von Novalis

- Die besten historischen Romane

- Die besten Bücher für den Sommer

- Die besten Kinderbücher