LIWI BLOG

Rezensionen über neue Bücher & Literaturklassiker, News zu Autoren & Lesungen, Artikelserie „Was macht ein Verlag?“

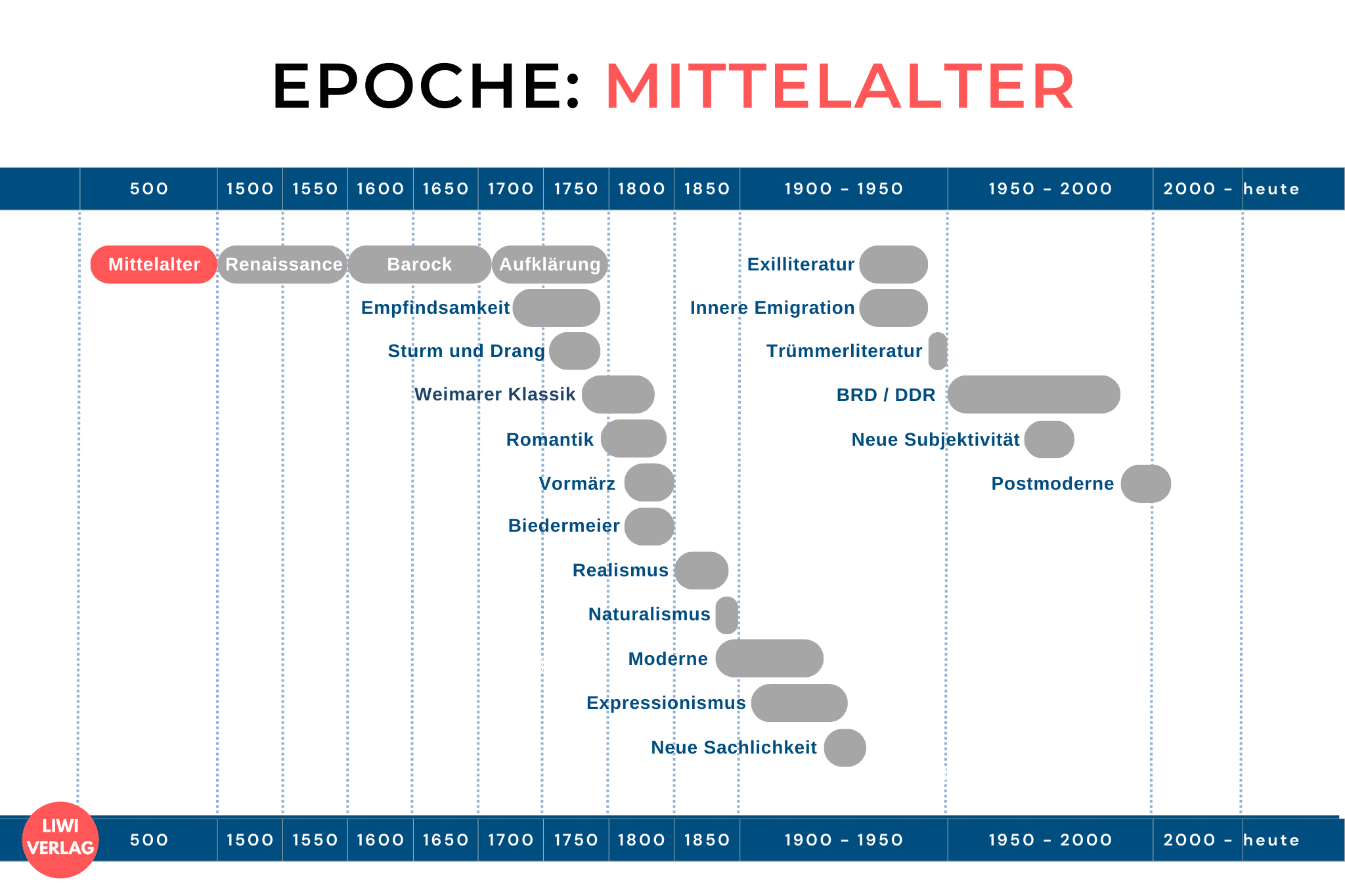

Mittelalter Übersicht – Das Wichtigste in Kürze

- Zeitraum: 500-1500

- Einordnung: Beginnt nach der Antike im frühen Mittelalter (ca. 500) und endet mit dem Übergang zur Renaissance (1500).

- Geschichte: Vom Zerfall Roms bis zur Renaissance

- Weltbild: Geozentrisch, von der Kirche dominiert

- Themen: Religion, Ehre, Feudalismus, Rittertum

- Literatur: Von geistlichen Texten bis zur weltlichen Epik

- Wichtige Vertreter: Walther von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach, Hildegard von Bingen

Mittelalter – Literatur Podcast

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von open.spotify.com zu laden.

Mittelalter Epoche – geschichtlicher Hintergrund

Das Mittelalter ist eine Epoche in der europäischen Geschichte, die durch eine Vielzahl von politischen, sozialen und kulturellen Transformationen gekennzeichnet ist. Diese Periode beginnt traditionell mit dem Fall des Weströmischen Reiches im Jahr 476 n. Chr. und endet um 1500 mit dem Aufkommen der Renaissance und der Reformation.

- Frühes Mittelalter (ca. 500-1000): Diese Phase ist auch bekannt als das „dunkle Zeitalter“, geprägt von der Völkerwanderung und dem Zerfall zentraler staatlicher Strukturen. In dieser Zeit formieren sich die Grundlagen des Feudalsystems, und es kommt zur Christianisierung vieler europäischer Regionen.

- Hochmittelalter (ca. 1000-1300): Kennzeichnend für das Hochmittelalter ist ein Aufschwung in Landwirtschaft, Handel und Bevölkerungswachstum. Die Etablierung städtischer Zentren und die Gründung von Universitäten führen zu einem kulturellen Aufblühen. Diese Zeit wird auch durch die Kreuzzüge markiert, die nicht nur religiöse, sondern auch tiefgreifende sozioökonomische Auswirkungen hatten.

- Spätmittelalter (ca. 1300-1500): Das Spätmittelalter wird häufig durch Krisen wie die Pest, den Hundertjährigen Krieg und die Agrarkrise charakterisiert. Politische Instabilität und Konflikte, aber auch geistige Strömungen wie die Humanismus Bewegung prägen diese Zeit.

Die gesellschaftliche Ordnung des Mittelalters war stark hierarchisch strukturiert, geprägt durch ein System von Lehensbindungen, das als Lehnswesen bekannt ist. Die katholische Kirche spielte eine zentrale Rolle im täglichen Leben sowie in der Politik und war eine Hauptquelle für Bildung und kulturelle Entwicklungen.

- Kultur und Bildung: In Klöstern und später in Universitäten wurden das Wissen und kulturelle Errungenschaften der Antike bewahrt und weiterentwickelt. Das mittelalterliche Bildungssystem war überwiegend theologisch ausgerichtet, begann jedoch im Hochmittelalter, ein breiteres Spektrum an Wissenschaften einzuschließen.

Mittelalter Merkmale – Welt- und Menschenbild

Das Welt- und Menschenbild des Mittelalters war tiefgreifend von der christlichen Lehre geprägt, die das Denken und Handeln der Menschen bestimmte. Der zentrale Aspekt dieses Weltbildes war das geozentrische Modell, in dem die Erde als Mittelpunkt des Universums gesehen wurde. Dieses Konzept wurde durch die Autorität der Kirche unterstützt und von großen Denkern wie Ptolemäus untermauert.

- Gottzentriertes Universum: Das Universum wurde als eine Manifestation göttlicher Ordnung betrachtet, in der alles einen festgelegten Platz und Zweck hatte. Die Erde stand im Mittelpunkt, umgeben von den Himmelskörpern, die in perfekten Kreisen um sie kreisten.

- Hierarchische Gesellschaftsordnung: Analog zum Universum wurde auch die Gesellschaft als eine hierarchische Struktur angesehen, an deren Spitze der Papst und der Monarch standen. Jede soziale Schicht hatte ihre spezifische Rolle, die oft als gottgegeben betrachtet wurde.

Der Mensch wurde im mittelalterlichen Denken als sowohl geistiges als auch körperliches Wesen betrachtet. Die Dualität von Körper und Seele war zentral, wobei die Seele als das ewige, unsterbliche Element galt, das nach dem Tod auf das Jüngste Gericht und das ewige Leben hoffte.

- Sündhaftigkeit und Erlösung: Die inhärente Sündhaftigkeit des Menschen und die Notwendigkeit der Erlösung durch Christus waren Schlüsselkomponenten des mittelalterlichen Menschenbildes. Dieses Verständnis beeinflusste stark die Literatur, Kunst und das alltägliche Leben, wobei die Darstellung des menschlichen Lebens oft durch eine moralische oder religiöse Botschaft geprägt war.

- Das Streben nach Heiligkeit: Im Mittelalter strebten Menschen danach, durch religiöse Praxis und tugendhaftes Leben das Seelenheil zu erlangen. Klöster spielten eine zentrale Rolle in diesem Prozess, da sie Zentren der Bildung, Meditation und des geistlichen Lebens waren.

In der Kunst und Literatur spiegelte sich dieses Weltbild durch eine starke Fokussierung auf religiöse Themen, symbolische Darstellungen und die Betonung von Typologie wider, welche die Verbindung zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament herstellte.

- Symbolik und Allegorie: In der mittelalterlichen Kunst und Literatur waren symbolische und allegorische Darstellungen häufig. Sie dienten dazu, komplexe theologische Konzepte verständlich zu machen und die göttliche Ordnung der Welt zu reflektieren.

- Moralische und didaktische Zwecke: Werke wurden oft mit dem Ziel geschaffen, moralische Lektionen zu vermitteln oder theologisches Wissen zu verbreiten, was das Bildungsideal des Mittelalters widerspiegelt.

Mittelalter Literatur – Merkmale, Themen und Motive

Die Literatur des Mittelalters ist reich an Vielfalt, sowohl in den Formen als auch in den Themen. Sie reflektiert das komplexe Weltbild der Zeit und ist geprägt von einer tiefen religiösen Durchdringung, aber auch von aufkommenden weltlichen Motiven gegen Ende des Mittelalters.

Literatur des Frühmittelalters

In dieser Phase dominierte vor allem die geistliche Literatur. Viele Werke dienten der Verbreitung christlicher Dogmen und der Unterweisung in der christlichen Lebensführung.

- Hagiographien: Lebensgeschichten der Heiligen

- Bibelepik: Epische Dichtungen, die biblische Geschichten nacherzählen

- Liturgische Texte: Entwickelt für den Gebrauch in der Messe und anderen kirchlichen Zeremonien

Literatur des Hochmittelalters

Diese Periode erlebte eine Blüte der Literatur in volkssprachlichen Texten und die Entwicklung verschiedener literarischer Gattungen.

Minnesang

Der Minnesang ist die hohe Kunst der Liebeslyrik, die vornehmlich von Adeligen gepflegt wurde. Die Themen kreisen um die Verehrung und unerreichbare Liebe zu einer Dame, oft verbunden mit Motiven der Höflichkeit und des Rittertums.

Spruchdichtung und Sangspruchdichtung

Die Spruchdichtung und Sangspruchdichtung umfasst meist kurze, strophische Gedichte mit moralischen, politischen oder lehrhaften Inhalten. Diese Form der Lyrik war weniger persönlich und emotional als der Minnesang, dafür aber gesellschaftskritisch und didaktisch.

Höfischer Roman und Artusroman

Der höfische Roman und insbesondere der Artusroman behandeln Ritter- und Hofleben, basierend auf dem Idealbild des tapferen, loyalen und tugendhaften Ritters. Werke wie „Parzival“ von Wolfram von Eschenbach sind Schlüsseltexte dieser Gattung.

Heldendichtung und Heldenbücher

Die Heldendichtung erzählt von den Taten und Abenteuern historischer oder mythologischer Heldenfiguren. Heldenbücher sammeln diese Geschichten, wie zum Beispiel die Nibelungensage.

Tagelied

Das Tagelied beschreibt in lyrischer Form den Abschied eines Liebespaares bei Tagesanbruch. Es spiegelt das Motiv des unerlaubten, heimlichen Liebesverhältnisses wider.

Kreuzzugslyrik

Die Kreuzzugslyrik reflektiert das religiöse und ritterliche Engagement der Europäer im Heiligen Land. Diese Gedichte thematisieren oft den religiösen Eifer und die tragischen Aspekte der Kreuzzüge.

Vagantendichtung

Die Vagantendichtung, oft von umherziehenden Gelehrten und Studenten verfasst, ist bekannt für ihre Freigeistigkeit und oft satirische Kritik an gesellschaftlichen und kirchlichen Normen.

Literatur des Spätmittelalters

In dieser späten Phase des Mittelalters beginnt die Literatur, sich von der strengen kirchlichen Kontrolle zu lösen und zeigt zunehmende weltliche und individuelle Züge.

- Städtische und bürgerliche Literatur: Reflektiert das aufkommende städtische Leben und bürgerliche Selbstverständnis.

- Mystische Literatur: Werke von Mystikern wie Meister Eckhart, die nach persönlicher Erfahrung des Göttlichen streben.

- Humanistische Einflüsse: Beginnende Rückbesinnung auf antike Autoren und Texte, was später in die Renaissance mündet.

Die mittelalterliche Literatur zeigt eine beeindruckende Entwicklung von streng religiösen zu zunehmend weltlichen Themen.

Mittelalter – Gattungen und typische Vertreter

Epik

Die epische Literatur des Mittelalters umfasst eine Vielfalt von Formen, darunter höfische Romane, Heldenepen und Versepen. Diese Werke, oft in Versform, erzählen Geschichten von Rittern, Heiligen, Helden und historischen Ereignissen.

Bedeutende Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum sind das Nibelungenlied, ein Heldenepos, das die Sage von Siegfried und den Burgundern erzählt, und Parzival von Wolfram von Eschenbach, der die Suche eines Ritters nach dem Heiligen Gral thematisiert.

Dramatik

Die Dramatik im Mittelalter ist eng mit kirchlichen Festen verbunden. Meist wurden geistliche Spiele aufgeführt, die biblische Geschichten oder das Leben von Heiligen thematisierten.

Ein bekanntes Beispiel ist das Osterspiel von Muri, das die Auferstehung Christi darstellt. Im Spätmittelalter entstanden auch weltliche Stücke, die bei verschiedenen Festlichkeiten zur Aufführung kamen, wie etwa das Fastnachtspiel, das sich durch seinen humorvollen und oft satirischen Ton auszeichnete.

Lyrik

Die Lyrik des Mittelalters reicht von geistlichen Hymnen und Sequenzen über Minnelieder bis hin zu Spruchdichtungen. Sie zeichnet sich durch eine starke Betonung von Form und Melodie aus und war häufig zur musikalischen Begleitung gedacht.

Herausragende Vertreter sind Walther von der Vogelweide mit seinen Minneliedern, die die Liebe und gesellschaftliche Ideale besangen, und Oswald von Wolkenstein, der durch seine vielfältigen lyrischen Werke bekannt ist.

Walther von der Vogelweide – Text: Ich saz ûf eime steine

| Ich saz ûf eime steine | Ich saß auf einem Steine: |

| und dahte bein mit beine: | Da deckt‘ ich Bein mit Beine, |

| dar ûf satzt ich den ellenbogen: | Darauf der Ellenbogen stand; |

| ich hete in mîne hant gesmogen | Es schmiegte sich in meine Hand |

| daz kinne und ein mîn wange. | Das Kinn und eine Wange. |

| dô dâhte ich mir vil ange, | Da dacht‘ ich sorglich lange |

| wie man zer welte solte leben: | Dem Weltlauf nach und ird’schem Heil; |

| deheinen rât kond ich gegeben, | Doch wurde mir kein Rat zuteil, |

| wie man driu dinc erwurbe, | Wie man drei Ding‘ erwürbe, |

| der keines niht verdurbe. | Daß keines davon verdürbe. |

| diu zwei sint êre und varnde guot, | Die zwei sind Ehr‘ und zeitlich Gut, |

| daz dicke ein ander schaden tuot: | Das oft einander schaden tut, |

| daz dritte ist gotes hulde, | Das dritte Gottes Segen, |

| der zweier übergulde. | An dem ist mehr gelegen: |

| die wolte ich gerne in einen schrîn. | Die hätt‘ ich gern in einem Schrein. |

| jâ leider desn mac niht gesîn, | Ja leider mag es nimmer sein, |

| daz guot und weltlich êre | Daß Gottes Gnade kehre |

| und gotes hulde mêre | Mit Reichtum und mit Ehre |

| zesamene in ein herze komen. | Je wieder in dasselbe Herz. |

| stîg unde wege sint in benomen: | Sie finden Hemmung allerwärts: |

| untriuwe ist in der sâze, | Untreu hält Hof und Leute, |

| gewalt vert ûf der strâze: | Gewalt fährt aus auf Beute, |

| fride unde reht sint sêre wunt. | So Fried‘ als Recht sind todeswund: |

| diu driu enhabent geleites niht, diu | Die dreie haben kein Geleit, die zwei |

| zwei enwerden ê gesunt. | denn werden erst gesund. |

Aus: Der Wahlstreit (1198)

Mittelalter – wichtige Autoren und Werke

Mittelhochdeutsch (ca. 1050–1350)

- Unbekannter Verfasser, Nibelungenlied (ca. 1200)

- Hildegard von Bingen, Scivias (ca. 1151)

- Hartmann von Aue, Erec (ca. 1180)

- Hartmann von Aue, Iwein (ca. 1200)

- Wolfram von Eschenbach, Parzival (ca. 1200–1210)

- Gottfried von Straßburg, Tristan (ca. 1210)

- Walther von der Vogelweide, Palästinalied und Minnelieder/Sangsprüche (ca. 1228)

Frühmittelenglisch (ca. 1100–1350)

- Marie de France, Lais (ca. 1170)

Mittelenglisch (ca. 1350–1500)

- Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales (ca. 1387)

Altitalienisch (Volgare Fiorentino, ca. 13.–14. Jh.)

- Dante Alighieri, Divina Commedia (Die göttliche Komödie, ca. 1308–1320)

Altisländisch (altnordisch, ca. 12.–14. Jh.)

- Unbekannter Verfasser, Ältere Edda (ca. 800–1270)

- Snorri Sturluson, Snorra-Edda (auch Prosa-Edda oder Jüngere Edda (ca. 1220 bis 1225), Heimskringla (ca. 1230)

Mittellatein (ca. 500–1500)

- Thomas von Aquin, Summa Theologica (1265–1274)

- Unbekannter Verfasser, Carmina Burana (ca. 11.–13. Jh.)

Altenglisch (ca. 450–1100)

- Unbekannter Verfasser, Beowulf (ca. 8.–10. Jh.)

Häufig gestellte Fragen zum Thema Mittelalter (Epoche)

Wann war das Mittelalter?

Das Mittelalter in Europa begann mit dem Fall des Weströmischen Reiches im Jahr 476 n. Chr. und dauerte bis etwa 1500 n. Chr., was den Beginn der Renaissance markiert.

Was kam nach dem Mittelalter?

Nach dem Mittelalter begann die Renaissance, eine kulturelle Blütezeit, die zunächst in Italien entstand und sich dann über Europa ausbreitete, gekennzeichnet durch ein Wiedererwachen des Interesses an den Wissenschaften und Künsten der Antike.

Was ist ein bekanntes Beispiel für mittelalterliche Literatur?

Ein bekanntes Beispiel für mittelalterliche Literatur ist das Epos „Das Nibelungenlied“, das um das Jahr 1200 in Mittelhochdeutsch verfasst wurde und die Geschichte des Helden Siegfried erzählt.

Was sind die Merkmale der mittelalterlichen Literatur?

Die mittelalterliche Literatur zeichnet sich durch ihre mündliche Überlieferungstradition, die Präsenz starker religiöser Themen, die Darstellung von Heldenepen sowie den Gebrauch von Allegorien und symbolischen Elementen zur Vermittlung moralischer oder religiöser Botschaften aus.

Quellen und Links

- Wolfgang Beutin u. a.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 9., aktualisierte und erweiterte Aufl. 2019. Metzler, Stuttgart.

- Albert Meier: Neuere deutsche Literaturgeschichte. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 2023. (Abgerufen: 21. Juni 2024)

- Helmut de Boor und Richard Newald: Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Beck, München 1971 ff

- Seite „Epoche (Literatur)“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 5. Oktober 2023, 04:39 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Epoche_(Literatur)&oldid=237886605 (Abgerufen: 21. Juni 2024)

- Prof. Dr. Volker Frederking: Literarische Epochen, in ARD alpha, Stand: 22.11.2016 URL: https://www.ardalpha.de/lernen/alpha-lernen/faecher/deutsch/6-literarische-epochen-literatur100.html (Abgerufen: 21. Juni 2024)

Siehe auch:

Verfasst von Thomas Löding, LIWI Blog, zuletzt aktualisiert am 25. Juni 2024