LIWI BLOG

Rezensionen über neue Bücher & Literaturklassiker, News zu Autoren & Lesungen, Artikelserie „Was macht ein Verlag?“

Aufklärung (Epoche)

Die Aufklärung in der deutschsprachigen Literaturgeschichte markiert eine Zeit des intellektuellen Umbruchs, die durch das Bestreben gekennzeichnet war, durch Vernunft und kritisches Denken die Grundlagen von Wissen und Gesellschaft zu hinterfragen und neu zu ordnen.

Definition Aufklärung

Die Aufklärung bezeichnet eine geistesgeschichtliche Epoche im 18. Jahrhundert, die sich durch die Betonung von Vernunft, Wissen, Bildung und die kritische Auseinandersetzung mit Autoritäten und überkommenen Traditionen auszeichnet.

Aufklärung Übersicht – Das Wichtigste in Kürze

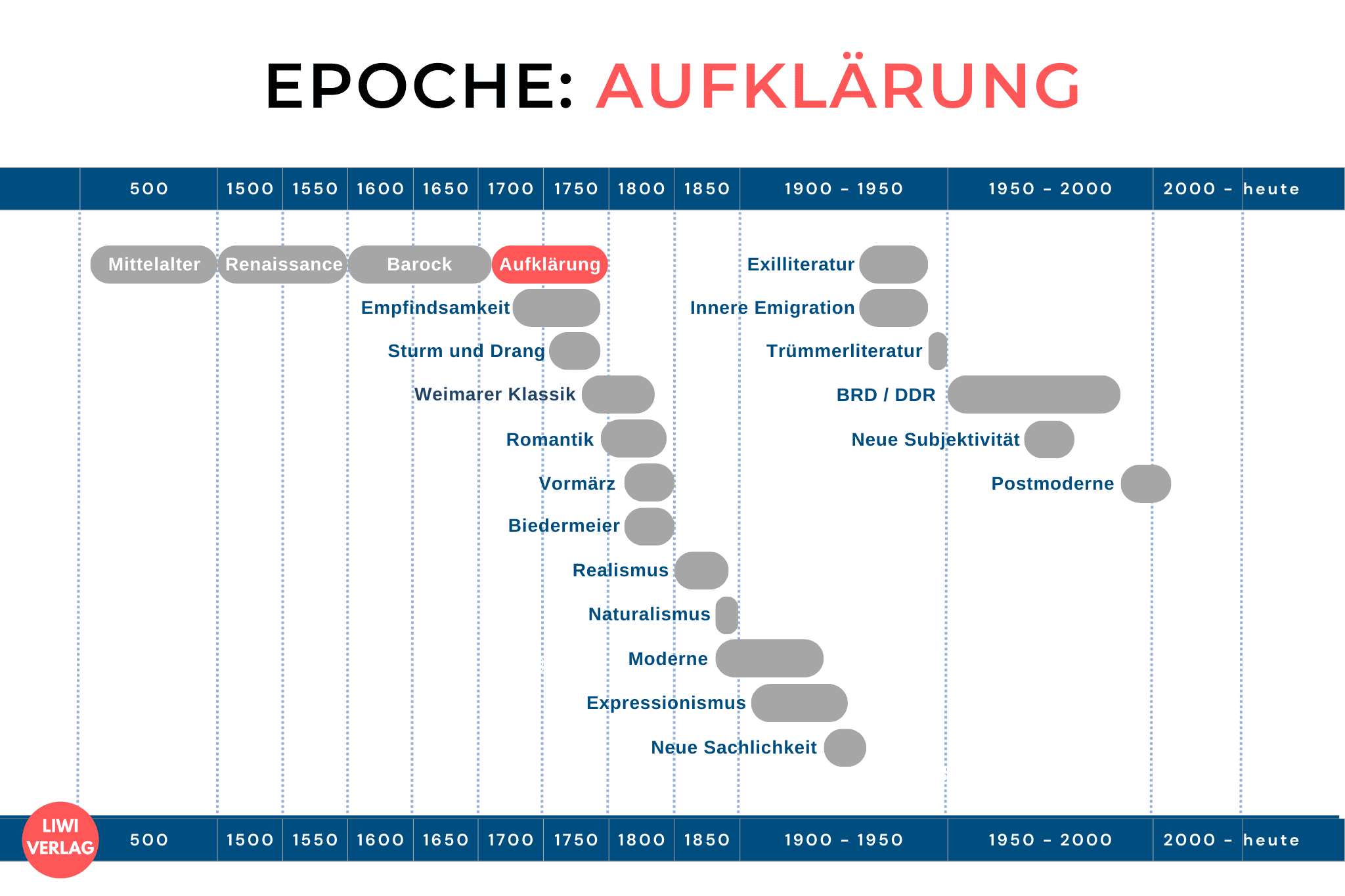

- Zeitraum: ca. 1720 – 1800

- Einordnung: Nach der Barockzeit (1600 – 1720); parallel zu Empfindsamkeit (1740 – 1790) und Sturm und Drang (1765 – 1790), vor der Romantik (1795 – 1840)

- Geschichte: Geprägt durch die Ideen der Rationalität und Emanzipation des Denkens

- Weltbild: Rationalität und Säkularismus als leitende Prinzipien

- Themen: Menschenrechte, Kritik an Religion und Absolutismus, Bildung

- Literatur: Entstehung neuer literarischer Formen, die Vernunft und Kritik fördern

- Wichtige Vertreter: Gotthold Ephraim Lessing, Friedrich Schiller, Christoph Martin Wieland

Aufklärung – Podcast

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Aufklärung – Epoche – geschichtlicher Hintergrund

Die Aufklärung war eine Epoche tiefgreifender intellektueller und gesellschaftlicher Transformationen, die sich in Deutschland etwa von der Mitte des 17. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts erstreckte. Diese Zeit wurde maßgeblich durch den Glauben an die Vernunft und die Wissenschaft geprägt, mit dem Ziel, die Menschheit aus Unwissenheit und Aberglauben zu befreien. Die Aufklärung führte zu fundamentalen Veränderungen in Politik, Philosophie und Kultur und legte den Grundstein für die moderne Welt.

- Beginn der Aufklärung in Deutschland: etwa um 1720

- Philosophische Grundlagen: Die Aufklärung baute auf den Ideen der Rationalität und Empirie auf. Die Philosophen der Aufklärung glaubten, dass Wissen nicht länger auf Tradition oder Autorität beruhen sollte, sondern auf Erfahrung und Beobachtung.

- Historische Ereignisse: Der Siebenjährige Krieg (1756-1763) spielte eine wichtige Rolle in der Verbreitung aufklärerischen Gedankenguts, da er die Notwendigkeit von Reformen und eine neue politische Ordnung offenbarte.

- Einflussreiche Denker und Schriftsteller: Christian Wolff, der als wichtiger Vermittler zwischen den Ideen der Aufklärung und der deutschen Philosophie gilt, und Gotthold Ephraim Lessing, der durch seine Werke die religiöse Toleranz und Vernunft betonte.

- Internationale Einflüsse: Die deutschen Aufklärer wurden stark von den Ideen aus Frankreich und England beeinflusst. Werke von John Locke, Voltaire und Montesquieu wurden intensiv rezipiert und adaptiert.

- Gesellschaftlicher Wandel: Die Aufklärung führte zu einem neuen Selbstverständnis des Bürgertums, das zunehmend politische und gesellschaftliche Mitbestimmung forderte.

Die Bildung und Erziehung wurden zu zentralen Anliegen der Aufklärungsbewegung. Die Aufklärer setzten sich für die Verbreitung von Wissen und die Verbesserung des Bildungssystems ein, um die Menschen zu mündigen Bürgern zu erziehen.

- Etablierung von öffentlichen Bibliotheken und Lesegesellschaften

- Förderung der Alphabetisierung und des Zugangs zu Bildung für breite Bevölkerungsschichten

- Publikation von Enzyklopädien und Lexika zur Verbreitung von Wissen

Ein weiteres wichtiges Merkmal der Aufklärung war der zunehmende Säkularismus. Die Religion sollte nach den Vorstellungen der Aufklärer rational begründet und von staatlichen Angelegenheiten getrennt werden.

- Kritik an der kirchlichen Autorität und dem Dogmatismus

- Förderung der religiösen Toleranz und des interreligiösen Dialogs

- Einfluss der Deisten, die einen rationalen Zugang zur Religion vertraten

Die Aufklärung bereitete den Weg für die Moderne, indem sie die Grundlagen für eine Gesellschaft legte, die auf Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit basiert. Die Ideen der Aufklärung fanden ihren Höhepunkt in der Französischen Revolution von 1789, die einen bedeutenden Einfluss auf die politische Landschaft Europas hatte.

Aufklärung – Merkmale – Welt- und Menschenbild

Die Epoche der Aufklärung war geprägt von einem tiefgreifenden Wandel im Welt- und Menschenbild, das durch Vernunft, Empirie und Fortschrittsglaube bestimmt wurde. Die Aufklärer gingen davon aus, dass der Mensch fähig sei, durch eigene Anstrengung und rationales Denken seine Lebensumstände und die Gesellschaft zu verbessern.

- Rationalismus: Der Glaube an die menschliche Vernunft als oberste Erkenntnisquelle. Alles Wissen sollte auf rationaler Überprüfung und logischem Denken basieren.

- Empirismus: Erkenntnisse sollten durch Beobachtung und Erfahrung gewonnen werden, nicht durch religiöse Dogmen oder Traditionen.

- Fortschrittsoptimismus: Das Vertrauen darauf, dass menschlicher Fortschritt in Wissenschaft, Technik und Gesellschaft zu einer besseren Zukunft führt.

Die Aufklärung förderte ein optimistisches Menschenbild. Der Mensch wurde als von Natur aus gut betrachtet, und man glaubte an seine Fähigkeit zur Verbesserung und Perfektionierung durch Bildung und Vernunft.

- Bildung: Bildung wurde als der Schlüssel zur persönlichen und gesellschaftlichen Entwicklung angesehen.

- Selbstbestimmung: Jeder Mensch sollte das Recht und die Fähigkeit haben, sein Leben eigenständig und vernunftgeleitet zu gestalten.

- Mündigkeit: Der Mensch sollte aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit heraustreten und sich seiner eigenen Vernunft bedienen, um Entscheidungen zu treffen.

Ein weiteres wichtiges Merkmal der Aufklärung war die Säkularisierung des Denkens und der Gesellschaft. Die Religion sollte sich der Vernunft unterordnen und nicht länger das gesellschaftliche Leben dominieren.

- Religiöse Toleranz: Förderung der Akzeptanz verschiedener Glaubensrichtungen und Ablehnung von religiösem Fanatismus.

- Trennung von Kirche und Staat: Staatliche Angelegenheiten sollten unabhängig von kirchlicher Autorität geregelt werden.

- Naturrecht: Die Idee, dass alle Menschen von Geburt an unveräußerliche Rechte besitzen, die unabhängig von religiösen oder staatlichen Institutionen gelten.

Im Bereich der politischen Philosophie führte die Aufklärung zu neuen Vorstellungen von Staat und Gesellschaft. Die Aufklärer entwickelten Konzepte von Freiheit und Gerechtigkeit, die die Grundlage moderner demokratischer Systeme bilden.

- Gesellschaftsvertrag: Theorien von Philosophen wie Jean-Jacques Rousseau, die die Legitimität politischer Macht auf einen Vertrag zwischen freien und gleichen Bürgern gründeten.

- Gewaltenteilung: Das Prinzip der Gewaltenteilung, wie von Montesquieu entwickelt, zur Vermeidung von Machtkonzentration und Tyrannei.

- Menschenrechte: Die Idee universaler Menschenrechte, die jedem Menschen unabhängig von Stand und Herkunft zustehen.

Aufklärung – Literatur – Merkmale, Themen und Motive

Die Literatur der Aufklärung in Deutschland war geprägt von einem starken didaktischen und erzieherischen Impuls. Autoren dieser Epoche nutzten ihre Werke, um die Ideen der Aufklärung zu verbreiten und die Leser zur Vernunft und Selbstbestimmung anzuregen. Sie zielten darauf ab, das Bewusstsein für individuelle Freiheit, Gerechtigkeit und gesellschaftlichen Fortschritt zu schärfen.

- Didaktik: Die Literatur der Aufklärung hatte oft einen belehrenden Charakter. Ziel war es, die Leser zu bilden und moralisch zu erziehen.

- Vernunft: Werke sollten zur Anwendung der Vernunft und zur kritischen Reflexion anregen.

- Aufklärung: Autoren sahen sich als Vermittler der aufklärerischen Ideen und wollten zur „Erleuchtung“ ihrer Mitmenschen beitragen.

Die Themen und Motive der Aufklärungsliteratur waren vielfältig und spiegelten die zentralen Anliegen der Epoche wider. Sie setzten sich kritisch mit den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen auseinander und plädierten für Reformen.

- Freiheit und Selbstbestimmung: Viele Werke thematisierten die individuelle Freiheit und das Recht des Einzelnen, sein Leben selbst zu gestalten.

- Toleranz und Humanität: Ein zentrales Motiv war die Forderung nach religiöser und sozialer Toleranz sowie einem humanitären Umgang miteinander.

- Bildung und Erziehung: Die Bedeutung von Bildung und Erziehung für die persönliche und gesellschaftliche Entwicklung wurde betont.

- Gesellschaftskritik: Kritische Auseinandersetzung mit Missständen wie Absolutismus, Standesdünkel und Ungerechtigkeit.

In der deutschsprachigen Literatur der Aufklärung gab es eine Vielzahl an literarischen Formen und Gattungen, die genutzt wurden, um die aufklärerischen Ideen zu vermitteln.

- Fabeln: Durch einfache, lehrreiche Geschichten wurden moralische und gesellschaftliche Botschaften vermittelt. Beispiele sind die Fabeln von Gotthold Ephraim Lessing.

- Dramen: Das Theater war ein wichtiges Medium der Aufklärung. Dramen thematisierten oft Konflikte zwischen Vernunft und Vorurteil, Freiheit und Tyrannei. Lessings „Nathan der Weise“ ist ein herausragendes Beispiel.

- Romane: Romane der Aufklärung vermittelten oft durch die Schicksale ihrer Protagonisten aufklärerische Ideale. Ein Beispiel ist Christoph Martin Wielands „Geschichte des Agathon“.

- Essays und Traktate: Viele aufklärerische Ideen wurden in essayistischen und theoretischen Schriften verbreitet. Autoren wie Immanuel Kant und Moses Mendelssohn leisteten hier wichtige Beiträge.

Ein weiteres Merkmal der Literatur der Aufklärung war die Orientierung an der Antike. Viele Autoren sahen in der antiken Literatur und Philosophie Vorbilder für die aufklärerischen Ideale und griffen deren Formen und Themen auf.

- Klassizismus: Die Orientierung an antiken Vorbildern in Stil und Form, wie in den Werken von Johann Joachim Winckelmann.

- Ethik und Moral: Übernahme und Weiterentwicklung antiker ethischer und moralischer Vorstellungen, etwa durch die Rezeption von Platon und Aristoteles.

Aufklärung – Gattungen und typische Vertreter

Dramatik

Die Dramatik der Aufklärung diente oft dazu, die Zuschauer zur Reflexion und zur Anwendung von Vernunft zu ermutigen. Die Dramen dieser Zeit setzten sich häufig mit Fragen der Moral, Toleranz und Gerechtigkeit auseinander. Durch die Verwendung des Theaters als Medium konnten aufklärerische Ideen einem breiten Publikum zugänglich gemacht und gesellschaftliche Debatten angestoßen werden.

- Moralische Lehrstücke: Dramen der Aufklärung sollten moralische Lektionen vermitteln und die Zuschauer zu einem tugendhaften Leben anregen.

- Kritik an gesellschaftlichen Missständen: Viele Werke thematisierten die Ungerechtigkeiten und Korruption in der Gesellschaft und forderten Reformen.

- Förderung der Toleranz: Ein zentrales Anliegen der Dramatik war die Vermittlung von Toleranz und Humanität, insbesondere in religiösen und sozialen Fragen.

Gotthold Ephraim Lessing

Gotthold Ephraim Lessing gilt als einer der bedeutendsten Dramatiker der Aufklärung und trug maßgeblich zur Entwicklung des deutschen Theaters bei. Seine Werke zeichnen sich durch tiefgründige philosophische und moralische Fragestellungen aus und sind geprägt von einem unerschütterlichen Glauben an die Vernunft und die Menschlichkeit.

- Nathan der Weise (1779): Dieses Drama ist Lessings berühmtestes Werk und ein leidenschaftliches Plädoyer für religiöse Toleranz und Humanität. Die Handlung spielt während der Kreuzzüge und dreht sich um den weisen Juden Nathan, der durch seine Taten und Reden die vermeintliche Überlegenheit der eigenen Religion in Frage stellt und die Gemeinsamkeiten der drei monotheistischen Religionen betont. Besonders bekannt ist die Ringparabel, die die Gleichwertigkeit der Religionen symbolisiert und zu einem Symbol für Toleranz geworden ist.

- Emilia Galotti (1772): In diesem bürgerlichen Trauerspiel kritisiert Lessing die Willkürherrschaft und die moralische Korruption des Adels. Die Geschichte der jungen Emilia, die zwischen den Machtinteressen des Adels und den Werten ihrer bürgerlichen Familie zerrieben wird, thematisiert die Konflikte zwischen individueller Freiheit und gesellschaftlicher Unterdrückung.

- Minna von Barnhelm (1767): Dieses Lustspiel handelt von der Liebe zwischen einer preußischen Offizierin und einem sächsischen Major und thematisiert Themen wie Ehre, Toleranz und die Überwindung von Vorurteilen. Lessing verwendet Humor und Ironie, um die Starrheit sozialer Normen und die Absurdität nationalistischer Vorurteile zu entlarven.

Friedrich Schiller

Obwohl Friedrich Schiller auch der Weimarer Klassik zugeordnet wird, begann er seine literarische Karriere in der Tradition der Aufklärung. Seine frühen Werke sind von den Idealen der Freiheit und Gerechtigkeit geprägt und stellen den Konflikt zwischen Individuum und Gesellschaft in den Mittelpunkt.

- Die Räuber (1781): In diesem Sturm-und-Drang-Drama, das stark von den Ideen der Aufklärung beeinflusst ist, wird die Geschichte der beiden Brüder Karl und Franz Moor erzählt. Karl, der zum Anführer einer Räuberbande wird, kämpft gegen die Ungerechtigkeit der Gesellschaft, während Franz durch Intrigen die Macht an sich reißt. Das Werk thematisiert die Freiheit des Individuums, soziale Ungerechtigkeit und den Konflikt zwischen Ideal und Realität.

- Kabale und Liebe (1784): Dieses bürgerliche Trauerspiel zeigt die zerstörerischen Auswirkungen von Standesdünkel und politischer Intrige auf die Liebe zwischen dem adeligen Ferdinand und der bürgerlichen Luise. Schiller kritisiert die gesellschaftlichen Konventionen und die Korruption der herrschenden Klasse.

Christian Felix Weiße

Christian Felix Weiße war ein bedeutender Vertreter der deutschen Aufklärung und trug durch seine Werke zur Entwicklung des deutschen bürgerlichen Trauerspiels bei. Seine Dramen thematisierten oft moralische und gesellschaftliche Fragen und reflektierten die aufklärerischen Ideale von Vernunft und Menschlichkeit.

- Richard III. (1759): In diesem Drama greift Weiße die historische Figur des englischen Königs Richard III. auf und setzt sich kritisch mit der Machtpolitik und den moralischen Verfehlungen des Herrschers auseinander. Das Stück trägt zur Entwicklung des bürgerlichen Trauerspiels bei, indem es die Tugenden und Werte des Bürgertums gegenüber den Verfehlungen der Adligen hervorhebt.

- Der Freund der Kinder (1776-1782): Weiße schrieb auch pädagogische Dramen und Erzählungen, die den Erziehungsgrundsätzen der Aufklärung folgen. Diese Werke waren darauf ausgerichtet, Kindern und Jugendlichen moralische Werte und vernünftiges Verhalten zu vermitteln.

Durch ihre Werke haben Lessing, Schiller und Weiße die Prinzipien der Aufklärung in der deutschen Dramatik verankert und einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Theaters und der Gesellschaft geleistet.

Epik

Die Epik der Aufklärung zeichnete sich durch die Vermittlung aufklärerischer Ideale und die Darstellung der menschlichen Vernunft aus. Romane und Erzählungen dieser Zeit boten oft eine moralische oder didaktische Botschaft und setzten sich kritisch mit gesellschaftlichen Verhältnissen auseinander.

- Christoph Martin Wieland: Einer der bedeutendsten Vertreter der Epik in der Aufklärung. Sein Roman Geschichte des Agathon (1766/1767) gilt als der erste deutsche Bildungsroman und thematisiert die Entwicklung eines jungen Mannes zur moralischen Reife.

- Johann Gottfried Schnabel: Bekannt durch sein utopisches Werk Insel Felsenburg (1731-1743), in dem er eine ideale Gesellschaft auf einer abgeschiedenen Insel beschreibt.

- Christian Fürchtegott Gellert: Mit seinem Roman Das Leben der schwedischen Gräfin von G*** (1748) trug er zur Popularität des aufklärerischen Romans bei.

Lyrik

Die Lyrik der Aufklärung beschäftigte sich mit Themen wie Vernunft, Natur und Humanität. Sie diente oft der moralischen Belehrung und der Vermittlung aufklärerischer Gedanken.

- Friedrich Gottlieb Klopstock: Sein episches Werk Der Messias (1748-1773) ist ein herausragendes Beispiel für die lyrische Verarbeitung religiöser und moralischer Themen.

- Christian Fürchtegott Gellert: Bekannt für seine didaktischen Gedichte und Fabeln, die moralische Lehren vermitteln sollten. Seine Fabeln und Erzählungen (1746) waren weit verbreitet.

- Albrecht von Haller: Mit Gedichten wie Die Alpen (1732) schuf er eine Verbindung zwischen Naturbetrachtung und philosophischer Reflexion.

Aufklärung – wichtige Autoren und Werke

- Gotthold Ephraim Lessing

- Nathan der Weise (1779)

- Emilia Galotti (1772)

- Minna von Barnhelm (1767)

- Christoph Martin Wieland

- Geschichte des Agathon (1766/1767)

- Die Abderiten (1774)

- Friedrich Gottlieb Klopstock

- Der Messias (1748-1773)

- Christian Fürchtegott Gellert

- Das Leben der schwedischen Gräfin von G** * (1748)

- Fabeln und Erzählungen (1746)

- Albrecht von Haller

- Die Alpen (1732)

- Christian Felix Weiße

- Richard III. (1759)

Häufige Fragen zum Thema Aufklärung (Literatur)

Wann war die Epoche der Aufklärung in der Literatur?

Die literarische Epoche der Aufklärung in Deutschland dauerte von etwa 1720 bis 1800. Sie überschnitt sich mit anderen Strömungen wie der Empfindsamkeit und dem Sturm und Drang.

Was zeichnet die Literatur der Aufklärung aus?

Die Literatur der Aufklärung ist geprägt durch das Streben nach Vernunft, Bildung und moralischer Verbesserung des Einzelnen. Aufklärerische Werke betonen die Bedeutung von Wissen und Vernunft und setzen sich kritisch mit gesellschaftlichen, religiösen und politischen Themen auseinander.

Welche Merkmale charakterisieren die Aufklärungsliteratur?

Die Merkmale der Aufklärungsliteratur umfassen Klarheit und Einfachheit im Ausdruck, eine didaktische Absicht und den Einsatz von Literatur als Mittel zur Verbreitung aufklärerischer Ideen. Rationalität und Skepsis gegenüber traditionellen Autoritäten sind ebenfalls zentrale Themen.

Wie wird Literatur der Aufklärung definiert?

Aufklärungsliteratur wird definiert als das literarische Schaffen, das darauf abzielt, durch Vernunft und Bildung die Gesellschaft zu verbessern und die Menschen zu aufgeklärtem Denken zu führen. Sie fördert Toleranz, kritisches Denken und die Auseinandersetzung mit Autoritäten.

Wer sind bekannte Vertreter der Literatur der Aufklärung?

Zu den bekannten Vertretern der deutschsprachigen Aufklärungsliteratur gehören Gotthold Ephraim Lessing, der als Dramatiker und Theoretiker maßgeblich war, sowie Christian Fürchtegott Gellert und Moses Mendelssohn. Diese Autoren trugen durch ihre Werke wesentlich zur Verbreitung und Vertiefung aufklärerischer Ideale bei.

Quellen und Links

- Wolfgang Beutin u. a.: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 9., aktualisierte und erweiterte Aufl. 2019. Metzler, Stuttgart.

- Albert Meier: Neuere deutsche Literaturgeschichte. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 2023. (Abgerufen: 21. Juni 2024)

- Helmut de Boor und Richard Newald: Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Beck, München 1971 ff

- Seite „Epoche (Literatur)“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 5. Oktober 2023, 04:39 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Epoche_(Literatur)&oldid=237886605 (Abgerufen: 21. Juni 2024)

- Prof. Dr. Volker Frederking: Literarische Epochen, in ARD alpha, Stand: 22.11.2016 URL: https://www.ardalpha.de/lernen/alpha-lernen/faecher/deutsch/6-literarische-epochen-literatur100.html (Abgerufen: 21. Juni 2024)

Siehe auch: